「目が疲れる」「目の奥が痛い」など、日常生活で誰しも一度は経験したことがあるでしょう。それらの原因の1つが『眼精疲労』仕事や生活の質を下げたり、耐えがたい頭痛や吐き気にまで発展してしまうこともあるので、早めの対策をしていくことが重要です。

まずは現在の眼精疲労度のチェックをしてみましょう。

※こちらのセルフチェックは

あくまで目安となります。

少しでも気になる症状があったら

専門医に相談しましょう。

-

コンタクトレンズやメガネを

長時間使用している

-

1日に10時間以上パソコンや

スマートフォンに向き合っている

-

目の乾燥を感じることが多い

-

夕方になると目がかすんでくる

-

常に首や肩が凝っている

-

まぶたが重く感じる

-

空調の利いた場所にいることが多い

-

目の奥が痛んだり、頭痛がする

-

外がまぶしいと感じる

-

近くのものが見えにくくなった

眼精疲労とは、目の使いすぎなどによって目や全身に疲れを感じ、その症状が休息や睡眠をとっても治らず、継続的に繰り返される状態のことです。

目のピント調節には自律神経が関係しており、目を使いすぎることで自律神経のバランスが崩れ、全身に症状が現れると考えられています。

目のピント調節には自律神経が関係しており、目を使いすぎることで自律神経のバランスが崩れ、全身に症状が現れると考えられています。

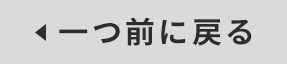

大きく「目の症状」、「身体の症状」と分けられ、目の症状では目の奥が痛い、目がかすむ、ドライアイなど、身体の症状では頭痛、肩こり、倦怠感などが挙げられます。

眼精疲労と疲れ目(眼疲労)は、医学的には違うものとされています。

眼精疲労と疲れ目(眼疲労)は、医学的には違うものとされています。疲れ目は、目が痛い、目がかすむ、瞼がピクピクするなどの一時的な目の疲れのことで、睡眠をとるなどの休息によって自然と解消されます。

しかし、この疲れ目を放っておくと目以外にも頭痛や肩こり、イライラなどの身体全体に症状が出る「眼精疲労」となります。

眼精疲労の原因の最も大きな要因は主にVDT症候群(※)と言われています。

実際にはこれらの原因が単独ではなく、複合的に起こっている場合が多いものです。

単なる「疲れ目」と考えず、少しでも気になったら詳しく検査をしましょう。

実際にはこれらの原因が単独ではなく、複合的に起こっている場合が多いものです。

単なる「疲れ目」と考えず、少しでも気になったら詳しく検査をしましょう。

1. 目

- 遠視、近視、乱視、老眼などの矯正不良

- ドライアイ

- 緑内障、白内障などの眼病

2. 視環境

- 長時間のVDT作業

- エアコンの風や乾燥

- 照明などの光の刺激

- 紫外線、シックハウス症候群、騒音

- 斜視、斜位

3. 心身

- ストレス

- 過労

- 睡眠不足

- 風邪やインフルエンザなどの病気

- 自律神経失調症

- 高血圧、低血圧、糖尿病、更年期障害など

VDT症候群とは、スマートフォンやパソコンなどのVDT(画像表示端末:Visual Display Terminals)機器を長時間使用することによって目や身体、心に生じる症状のことです。VDTを見ているときは集中して画面を見つめるので目をあまり動かすことがなく、常にピント調節の筋肉が緊張している状態になり、長時間続けることで疲労が蓄積します。

VDT症候群とは、スマートフォンやパソコンなどのVDT(画像表示端末:Visual Display Terminals)機器を長時間使用することによって目や身体、心に生じる症状のことです。VDTを見ているときは集中して画面を見つめるので目をあまり動かすことがなく、常にピント調節の筋肉が緊張している状態になり、長時間続けることで疲労が蓄積します。また、まばたきも減少するので、目が乾きやすくドライアイの要因にもなり、目は一層疲れやすい状態となり、眼精疲労につながります。

日々の長時間のVDT作業により目や全身の疲れが慢性化すると、仕事の効率や精度が落ちる、気分が落ち込むなどの影響が考えられています。

自分の目に合っていないコンタクトレンズやメガネを使用していると、よく見えないだけでなく、目や身体に余計な負担をかけてしまいます。(目を凝らしたり、首を前に出す姿勢になるなど)

さらに“見えない”という精神的なストレスが眼精疲労の原因につながっていることも。定期的に眼科を受診し、症状が気になる場合には眼科医に相談しましょう。

さらに“見えない”という精神的なストレスが眼精疲労の原因につながっていることも。定期的に眼科を受診し、症状が気になる場合には眼科医に相談しましょう。

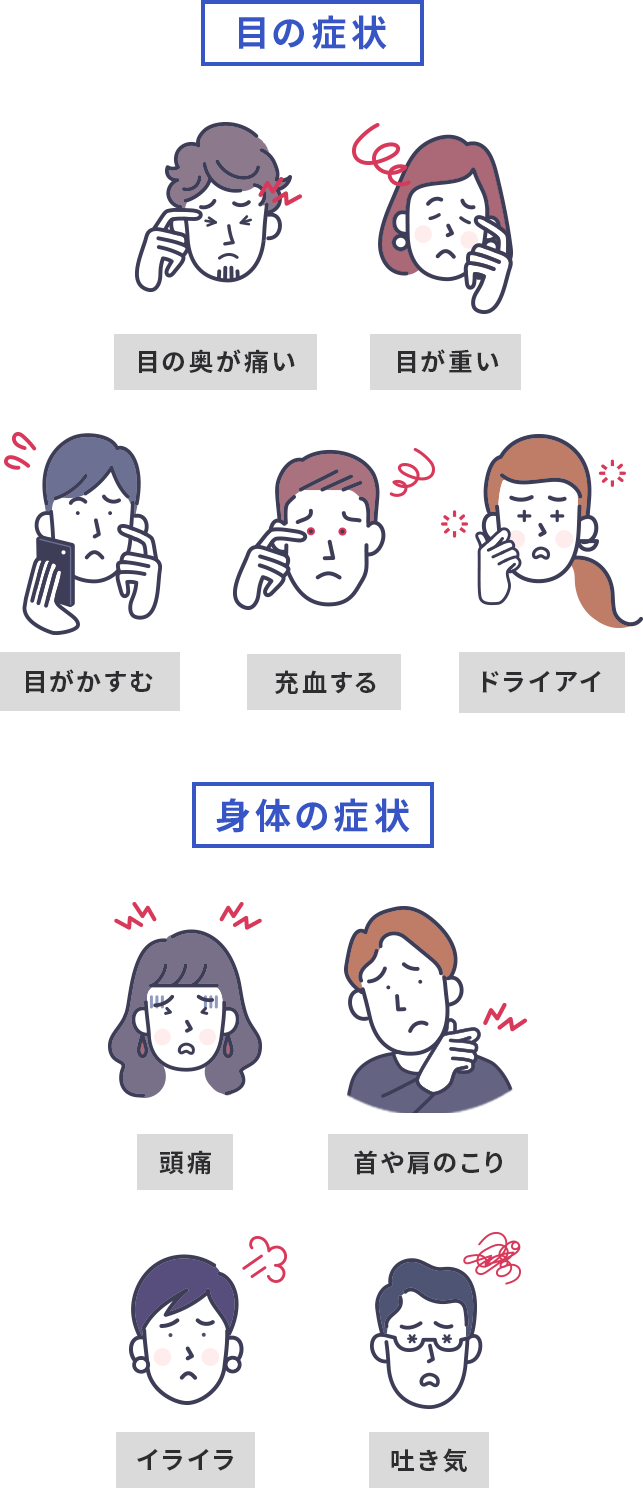

特に影響が大きいとされるパソコンなどを使用する際は作業環境、姿勢を見直しましょう。

集中してモニターを見ていると、まばたきの回数が減りがちでドライアイの症状が出てきてしまうので、意識して増やすようにしましょう。目が乾いている状態だと、必要以上に目に負担がかかり、疲れを引き起こすことがあります。まばたきをすると目のまわりの筋肉がほぐされ、ドライアイ対策にもなります。

長時間の作業の際は、こまめに休憩をとって目を休めたり、身体を伸ばすストレッチを行うと効果的です。

長時間の作業の際は、こまめに休憩をとって目を休めたり、身体を伸ばすストレッチを行うと効果的です。

目以外にも全身に不調があったり、ストレスを感じていると、疲れを強く感じやすくなります。特にストレスは自律神経に影響があり、まばたきや涙の量が減ることで目の疲労も進みます。

趣味や適度な運動でストレスを解消し、睡眠を十分にとるようにしましょう。睡眠をとることで身体を休め、目を休める時間をつくります。日頃から無理をしすぎないことが大切です。

趣味や適度な運動でストレスを解消し、睡眠を十分にとるようにしましょう。睡眠をとることで身体を休め、目を休める時間をつくります。日頃から無理をしすぎないことが大切です。

コンタクトレンズは種類によって機能が異なります。特に「酸素透過率」と「含水率」は目の疲れに影響しやすい指標です。

「コンタクトレンズを付けていると、なんだか目が疲れやすい気がする…」という人は、酸素透過率が高く、含水率が低いハイスペックコンタクトレンズを使うことで、目の疲れが改善される可能性があります。

「コンタクトレンズを付けていると、なんだか目が疲れやすい気がする…」という人は、酸素透過率が高く、含水率が低いハイスペックコンタクトレンズを使うことで、目の疲れが改善される可能性があります。

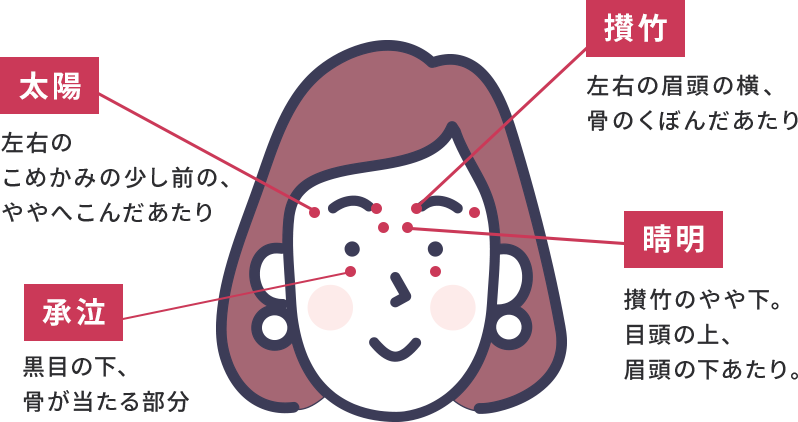

目の周りには目の疲れに効果的なツボがたくさんあり、短時間でリフレッシュしたいときにはマッサージやツボ押しがおすすめです。気持ちよく感じる程度の強さで、皮膚を傷つけないようゆっくり刺激していきます。

睛明(せいめい)

目頭と鼻の付け根の間にあるくぼみ。目を閉じて、

眼球を押さえつけないよう注意しながら刺激します。

効果:疲れ目・目のかゆみ・頭痛・鼻水・鼻づまり

眼球を押さえつけないよう注意しながら刺激します。

効果:疲れ目・目のかゆみ・頭痛・鼻水・鼻づまり

攅竹(さんちく)

眉毛の内側の端にあるくぼみ。

優しく上に持ち上げるように刺激します。

効果:頭痛・片頭痛・眼精疲労・ストレス

優しく上に持ち上げるように刺激します。

効果:頭痛・片頭痛・眼精疲労・ストレス

承泣(しょうきゅう)

目の中心のすぐ下側に当たる骨のふち。

下ではなく、目の奥に向かって優しく押します。

効果:眼の疲れ・目のかすみ・涙目・目の下のたるみ

下ではなく、目の奥に向かって優しく押します。

効果:眼の疲れ・目のかすみ・涙目・目の下のたるみ

太陽(たいよう)

こめかみから目尻に向かったところにあるくぼみ。

指の腹で、はじめは軽く、

だんだん強く刺激していきます。

効果:目の充血・かすみ・老眼・頭痛・顔面神経痛・三叉神経痛

指の腹で、はじめは軽く、

だんだん強く刺激していきます。

効果:目の充血・かすみ・老眼・頭痛・顔面神経痛・三叉神経痛

※ツボの効果は一例であり、個人差があります。

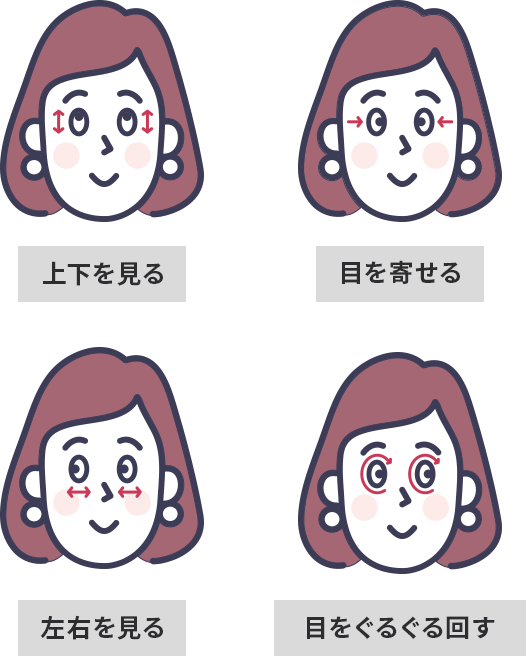

目の周りの筋肉が固まることで疲れ目の原因に。目を上下左右に動かしたり、回したりなどの簡単な動作で筋肉を動かし、ほぐしていきましょう。

まばたきをしたり、目をつぶり視界をリセットすることも目の疲れに効果的です。

他にも、遠くを見ることも目の筋肉を緊張状態からリラックスさせることができます。

特にVDT作業時は1時間に1回を目安に目を休めることが重要です。

他にも、遠くを見ることも目の筋肉を緊張状態からリラックスさせることができます。

特にVDT作業時は1時間に1回を目安に目を休めることが重要です。

蒸しタオルで目を温めるのも効果的。血流を促進させ、疲労物質を排出させます。また、温めることで眼筋がリラックスし、涙液の分泌も促進されます。市販のホットアイマスクでも手軽に目の疲れをとることができます。

蒸しタオルで目を温めるのも効果的。血流を促進させ、疲労物質を排出させます。また、温めることで眼筋がリラックスし、涙液の分泌も促進されます。市販のホットアイマスクでも手軽に目の疲れをとることができます。

眼精疲労を防ぐには、その日の目の疲れをその日のうちに解消することが重要です。

眼精疲労になってしまうと、疲れ目がなかなか改善せず、集中力が低下することで仕事や生活の質が落ちてしまい、さらにストレスが溜まっていき、と負のスパイラルに陥ってしまうことも…

「たかが疲れ目」と軽視せず、視環境を整えたり、マッサージや目の体操などのセルフケアを行うことで眼精疲労になりにくい状態を保ちましょう。

眼精疲労の症状が長引いたり、少しでも異変を感じたら専門医に相談をしましょう。

眼精疲労になってしまうと、疲れ目がなかなか改善せず、集中力が低下することで仕事や生活の質が落ちてしまい、さらにストレスが溜まっていき、と負のスパイラルに陥ってしまうことも…

「たかが疲れ目」と軽視せず、視環境を整えたり、マッサージや目の体操などのセルフケアを行うことで眼精疲労になりにくい状態を保ちましょう。

眼精疲労の症状が長引いたり、少しでも異変を感じたら専門医に相談をしましょう。

疲れ目予備軍

疲れ目予備軍 疲れ目(眼疲労)気味かも

疲れ目(眼疲労)気味かも それは眼精疲労かも

それは眼精疲労かも